こんにちは。すぬ~です。

現在救命救急センターでローテーションをしています。自分の勤務先は三次救急なので、重症な患者さんが多く搬送されてきます。呼吸が悪そうな人になんとなく挿管していたのですが、どんな人に挿管するのか、適応など決まったものがあるのか気になって調べてみました。

挿管の基本的知識から準備、挿管手順までを簡単に記載しましたのでよかったら御覧ください。

挿管とは?

挿管とは正式には気管挿管といい、「口、もしくは鼻から気管内チューブを挿入する気道確保手技の一つ」です。患者さんの呼吸をお手伝いするために必要な手技です。

(上の写真は手順は変ですね…笑)

挿管ができる人

挿管は医療行為なので、日本で挿管の施行ができる人は、医師と歯科医師のみでしたが、2004年7月1日から救急救命士にも認められるようになりました。

これは、救命活動中の救急救命士が、心肺停止状態の患者に対する気道確保のために行うもので、救急救命士が挿管するためには講習や研修を受け、都道府県のメディカルコントロール協議会から「気管挿管認定救命救急士」の認定を受けなければなりません。

看護師も一時は医師の許可なく気管挿管が認められる行為として示されていましたが、現在は禁止されています。病院では挿管の介助をしていただいています。

挿管の適応

挿管の適応は全国で統一されたものは存在しないとされています。そのため、病院などが独自に挿管のルールを定義しているといったところだと思います。

メディカルコントロール協議会によると、挿管の適応は以下の2つです。

- 異物による窒息の心肺機能停止事例

- 傷病状況から気管挿管以外では予後を改善し得ないと医師が判断したもの

めっちゃざっくりですよね。

そこで医学界新聞から一部引用し、自分なりに改変したものを下に示します。

- 心肺停止時

- 低酸素血症や高二酸化炭素血症による呼吸不全のうち、マスク換気やNPPVなどで改善が見られない、もしくは見込めない時

- 高度意識障害

- 全身麻酔施行時

病棟での適応

また、病棟などで入院中の患者さんの臨床所見などから参考にする場合、

- 呼吸補助筋を用いた呼吸

- 一文をすべて話し切ることがきでない状態

- 浅く早い呼吸

- SpO2の急激な低下で、酸素投与で改善しない

- 意識障害

などが参考になる思います。こういう場合は、救急カートを準備し、気道確保の上バッグバルブマスク(以下:アンビュー)などでマスク換気をし、ハリーコール(コードブルー)を要請しましょう。

つまりどういうことかというと、

なんとなく、挿管しないと呼吸やばくて患者さんが危ない!

って思ったら挿管する感じです。結局アバウトなんですね。

『医学界新聞』2010年10月4日「人工呼吸器の使いかた(1)気道確保と気管内挿管(大野博司)」改変

準備するもの

今回は、初療室に意識障害の患者さんが救急車で来院するという設定を想定し、準備を行っていきます。準備するものは以下のとおりです。今回は成人の準備を紹介します。小児や新生児は用意する物品が異なります。(麻酔科による手術室の挿管も少し異なりますので別の機会に記載しようと思います。)

- 挿管チューブ注1、潤滑ゼリー、10cc程度のシリンジ

- 挿管デバイス注2

- ブレード

- アンビュー

- 人工呼吸器、蛇管、人工鼻

- バイトブロック

- 吸引チューブ

- 固定のテープ

- 聴診器

注1:一般的に男性なら8.0mm、女性なら7.0mm。体格などに合わせて適宜調整

注2:第一選択は利便性の高いビデオ喉頭鏡。

口腔内出血多量などでカメラ部分に血液など付着するおそれがある場合は、喉頭鏡を用意する。

準備手順

番号をつけて説明してますが、番号の通りでなくても大丈夫です。

- 挿管チューブを開け、適度に曲げておきます。先端とバルーンにゼリーがつくように塗り、シリンジで空気を抜いておきます。

- ビデオ喉頭鏡の場合は、電源を入れ、利用時間が保たれることを確認します。30分以上あれば安心。

- ブレードをはめます。一般的に大きさは「3」を使うことが多い。数字の大きさが大きいほど、先端までの距離が長いです。

- アンビューを開け、酸素化できるよう準備しておきます。

- 人工呼吸器の準備をします。私の病院では患者さんが来る前に呼吸器設定をして、開始しておくことが多いです。

挿管手順

私は普段以下のように挿管を行っています。個人差はあるかもしれません。

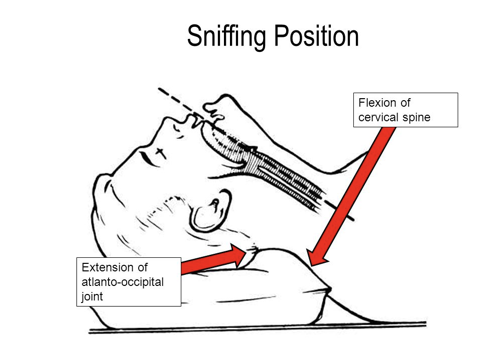

- まず気道確保をします。sniffing positionをとるように。コツは、枕を用意し項部後屈をしっかりとすることです。

- ロクロニウムivした後はマスク換気を行います。麻酔科の迅速導入ではivしてから1分待って速やかに挿管しますが、私の病院のERでは普通にマスク換気していました。マスク換気は6秒に1回が目安とされています。

- 筋弛緩が効いてきたなと思ったら(1分が目安かなと思います)、挿管します。まずは下顎角を持ち上げ患者さんの顎を前に出してから開口させると口が大きく開きます。

- クロスフィンガーなどやりやすい方法で開口を保持します。右利きの場合はなるべくクロスフィンガーの位置を右に寄せ、操作範囲を広げることが重要です。

- ブレード挿入時は舌を避けます。喉頭展開時は、持ち手の方向に力を加え、テコの原理は使わないように(上前歯を傷つける恐れがあります)。

- 声門が見えたら、チューブを挿入します。2本目の線が声帯を超えるくらいで保持。シリンジにエアを入れてもらったらブレードを抜き、バイトブロックを入れます。

- 入ったら換気をしながら聴診器で胸とお腹の音を聞きます。片肺挿管になっていないか、食道挿管していないかを確認します。

- 大丈夫であれば、固定を行います。コツはチューブを口角の根本で巻くことでずれにくくできます。

まとめ

結論ですが、挿管する上で明確な基準は統一されていませんでした。意識障害がある際や、呼吸状態が悪くなり改善しないと判断した際に挿管するという認識で大丈夫だと思います。

挿管の準備や手順などもかんたんに書いてしまいましたが、まだ大事な点はすべて書ききれていないので、それぞれ別の機会に記載していきたいなと思います。

それでは本日は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。

コメント